こんにちは、ひろみです。

1つ記事を挟みましたが、今回はこちらの続きを。

やっとリードの形に型取りをした材料(舟形)からの作業が始まります!!

リード自分で作っていますという方の中にはこの舟形を楽器店で購入してこの段階から取り組んでいる場合も多いですね。前回までの記事で見ていただいたように、ここまでの段階でガウジング、シェイピングは専用の道具が必要になってくることもあって大変さは確かにあります。それでも丸材から作っているのは、材選びや型などのこだわりを通してより自分好みのものを揃えられるからではないでしょうか?まあ大変なのは確かなので(笑)ここまでの作業を私は年に2〜3回まとめてやってしまうようにしています。正月、GW、夏休み。ゆっくり時間が取れる時にのんびりと・・・そうやって休みが休みで無くなっていくのがオーボエ吹きあるあるで。。。

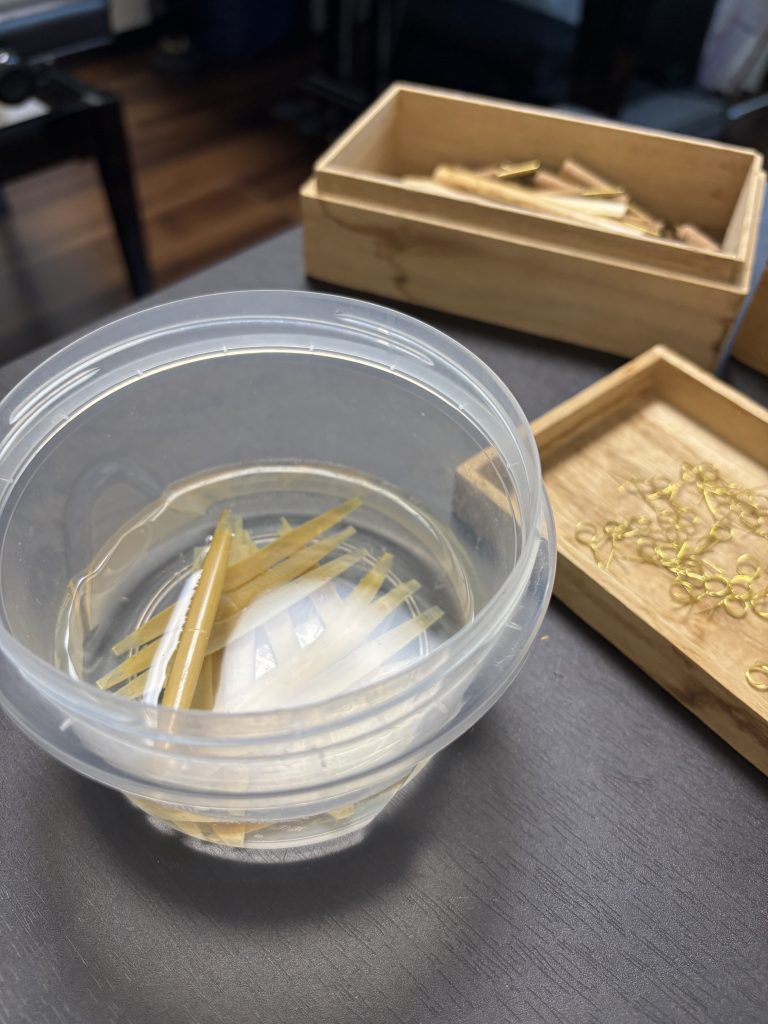

その舟形からの作業、まずは舟形の両端を少し削っておきます。その後、数時間水につけ置き。これから材料にとってはストレスのかかる作業が続くので、しっかり水を入れて割れないように準備をします。

水から取り出した状態が下の写真の一番左。

舟形を2つ折りにしたものが写真真ん中。そこに針金を2重にした輪っかをはめたものが写真右のものになります。私はこの真ん中の「2つ折り」にちょっとこだわりをもっています。なぜかというと、この折り目がそのまま完成リードの開きになってくるからです。同じ材料でも折り方によって仕上がりは明らかに変わってきますし、この段階で開き(張り)が強いものに関しては削る前に押さえておくという対処することもできるから。好みの範囲を外れているものに関してはもちろんこの段階で選別もします。

写真右の針金の輪っかをはめた状態からもう少し進みます。そのままだとチューブと材料を合わせるときにズレてしまったりグラグラしてやりにくいので、あらかじめチューブの形に型取りをしておきます。それが下の写真↓

ほぼスポッとチューブに入るように型をとっています。ちょっとだけ丸みがあるのがわかるかなぁ?この方法もいろいろあるのですが、私は今火入れはしないやり方を採用しています。そして、私はこの形までで作業を一旦ストップし日数を置くことをしています。短時間で作業を重ねてしまうとどうしても材料にストレスがかかり、戻ろうとする力が働いてしまいやすくなるから。完成したリードが安定しないのってすごく扱いづらいので、時間をかけて材料を落ち着かせながら作るようにしています。この状態で乾かしていると「パリパリ」「ミシミシ」と材料が乾く時に音がするんです。材料って動いてる!生きてる!を感じながらの作業です^^